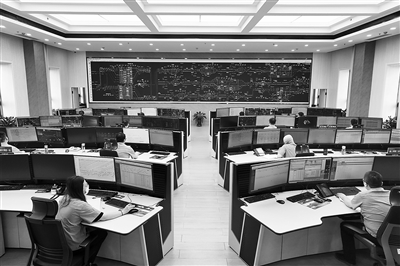

图为朔黄铁路公司调度指挥中心大厅

17项运输指标累计刷新纪录19次,数据采集分析效率提升60倍,大中修投资减少3.5亿元……这是“数智朔黄”数据赋能平台试运行一年取得的成绩。日前,该平台正式发布。

国能朔黄铁路发展有限责任公司(以下简称“朔黄铁路公司”)企业管理与法律事务部副经理任丽霞介绍,“数智朔黄”数据赋能平台是朔黄铁路公司实施全面数智化转型升级的总称,其建设主架构为“两横一纵”。其中,“两横”是朔黄铁路公司的按图运营计划系统和经营管控计划系统,“一纵”是朔黄铁路的精益管理系统。该平台有力推动企业管理从经验驱动型向数据驱动型转变,经验驱动型管人、管设备、管有形业务,而数据驱动型管数据感知、管集成融通、管算法推演。

“数智朔黄”数据赋能平台有何建设背景,可为行业带来哪些变化?近日,科技日报记者采访了多位专家。

提供转型示范经验

当前,我们已经进入万物皆可“数”,一切皆成“智”的数智化时代。算法与产业的深度融合将颠覆传统业态模式,一个泛在互联、高度集成,更加敏捷高效的数字生态社会蓄势而来。

为加快交通领域数字化转型及智能化升级,国家出台了一系列针对性举措。2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》明确要求,加快提升交通运输科技创新能力,推进交通基础设施数字化、网联化。2021年8月印发的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》提出,以数字化、网络化、智能化为主线,组织推动一批交通新基建重点工程。

作为我国“西煤东运”的第二大通道,朔黄铁路也在积极探索数智化转型之路。“通过深度融合云计算、物联网、大数据等新一代信息技术实施数智化升级,不仅有利于提升运输组织效率、安全保障水平和可持续发展能力,更可为我国重载铁路智能化、数字化融合发展提供示范性经验。”任丽霞说。

从重载铁路技术攻关到全场景智能运维体系构建,从数据驱动的调度优化到绿色低碳运输模式创新,通过近两年实践探索,朔黄铁路建成了“数智朔黄”数据赋能平台,构建起多元数智生态,实现重载铁路科学运营。

高效管控生产经营

朔黄铁路公司的经营管控计划系统和按图运营计划系统,主要基于“人力、物资、环境、管理”全要素、全天候、高协同、实时化的运输组织实现价值创造,以及基于设备设施的高质量维修养护实现经营运量、成本、利润三者最优平衡,从而高效管控朔黄铁路生产经营。

其中,经营管控计划系统首次将DeepSeek-R1智能模型、时空知识图谱、时序预测网络等前沿技术深度融合于重载运输领域,构建起国内领先的智能综合计划管控体系。

“经营管控计划系统主要围绕企业的日常生产经营活动,统筹人财物、采购、工程等关键要素和环节,形成跨专业协同、多环节融合的综合计划驱动业务管理模式,主要解决传统管理中经验依赖、信息孤岛和风险被动应对等问题。”朔黄铁路公司战略规划部工程师刘文珍说,“与传统人工设备检测和分析相比,经营管控计划系统的数据采集分析效率提升60倍。”

按图运营计划系统在国内首次实现基于人工智能的运输资源自动优化配置,通过打造产销联动、运力适配、施工协同、机车调优、径路调优、能耗管控和指标评价7个智算模型,实现铁路运输计划由调度员人工作业,向系统自动铺排、动态调优和精益兑现的智能化升级,各岗位员工劳动强度降低70%以上。

朔黄铁路公司运输部副经理侯冶介绍,按图运营计划系统运用以来成效显著,以朔黄铁路黄骅港站为例,各专业协同度大幅提升,机车折返时间、货车停时分别同比下降0.1小时和0.7小时,煤炭接卸同比增加1254列;在施工指标方面,天窗停电时间兑现率达100%,实现了运输与施工效率的双提升。

实现数智化突破

目前,朔黄铁路公司的精益管理系统已正式投运,智能处理数据业务达7040条。“该系统自应用以来,有效解决了相关工作逾期、延期等问题,目前任务评价达到优良的比率为95%。”任丽霞说。

“精益管理系统是朔黄铁路公司自上而下的管理和控制系统,主要目标是穿透式抓落实。”任丽霞介绍,该系统不仅实现了文件自动解析、任务智能生成、自动清单查重和任务预测,还构建起唯一性清单库,并通过全过程任务管控、人工智能清单助手、智能诊断分析、绩效考核和自助式看板五大核心功能,有效解决传统管理模式下协同效率低、考核量化难等问题。

2024年,随着“数智朔黄”数据赋能平台的建设运行,朔黄铁路年运量突破3.71亿吨,创历史新高;运维废旧物资处置时长由60天缩短至30天,招标采购周期平均缩减18.5天;通过智能铺排不同型号机车上线比例及牵引类型,实现机车节电量2.87亿千瓦时、节约电费2亿元,万元产值二氧化碳排放量比目标值降低31%。

业内专家评价,“数智朔黄”数据赋能平台的发布,标志着我国在重载铁路数智化领域实现三项突破:一是构建了全生命周期数据治理体系,让每列重载列车、每米钢轨、每颗螺栓都拥有“数字基因”;二是打造了“智能感知—自主决策—精准执行—趋势预判”的闭环管理模式,使重载运输从经验驱动转向算法驱动;三是形成了“产、学、研、用、创”深度融合的创新生态,为重载铁路行业数智化转型升级提供了可复制、可推广的“朔黄方案”。